MINT-Förderung: Was bedeutet das?

Die Abkürzung MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. MINT-Erwerbstätige werden als zentraler Schlüssel zur Nutzung des Potenzials technologischer Fortschritte betrachtet. Gleichzeitig herrscht bei MINT-Erwerbstätigen ein signifikanter Fachkräftemangel. Deshalb begrüsst die Schweizerische Konferenz der Höheren Fachschulen «Massnahmen zur Minderung des Fachkräftemangels im MINT-Bereich und insbesondere zur Erhöhung des Frauenanteils in diesem Berufsfeld» (K-HF, 2024).

Von Thomas Bolli und Lena Dändliker*

Trotz der politischen Bedeutung der Förderung von MINT-Erwerbstätigen gibt es jedoch bisher kein einheitliches Verständnis darüber, wer genau zu dieser Gruppe zählt. Eine Studie der Professur für Bildungssysteme der ETH Zürich beleuchtet deshalb im Auftrag der strategischen Initiativen der ETH Zürich, wer MINT-Erwerbstätige sind und welche Charakteristiken diese Gruppe aufweist (Bolli et al., 2024).

Wer sind die MINT-Erwerbstätigen?

MINT bezieht sich ursprünglich auf Hochschulfächer. Im schweizerischen Bildungssystem greift diese Definition jedoch zu kurz, da die Berufsbildung eine wichtige Rolle spielt. Deshalb identifizieren wir MINT-Erwerbstätige als Personen, die in ihrer Arbeit ein deutlich überdurchschnittliches Niveau der folgenden MINT-Kompetenzen anwenden: Computer und Elektronik, Mathematik, Biologie, Chemie, Ingenieurwesen und Technologie, Mechanik, Physik, Design, Medizin und Zahnmedizin. Allerdings ist diese Definition nicht eindeutig und verschiedene Auffassungen von MINT führen zu Unterschieden im Verständnis von MINT-Erwerbstätigen.

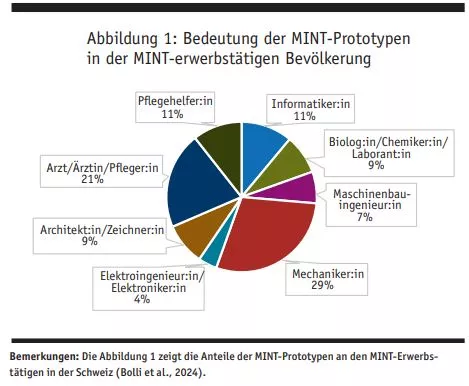

Um diese Unterschiede zu untersuchen, haben wir acht MINT-Prototypen entwickelt, welche die Tätigkeiten der MINT-Erwerbstätigen repräsentieren. Wir veranschaulichen die MINT-Prototypen mit KI-generierten Bildern und exemplarischen Namen. Abbildung1 zeigt den Anteil jedes MINT-Prototyps an den MINT-Erwerbstätigen in der Schweiz. In unserer weitgefassten Definition von MINT-Erwerbstätigen schliessen wir auch solche mit Berufsbildungsabschlüssen wie einer beruflichen Grundbildung oder Höheren Fachschule ein und berücksichtigen den Bereich Medizin, der in der Literatur nicht immer zu MINT gezählt wird. Diese erweiterte Betrachtung zeigt, dass die MINT-Prototypen Mechaniker:in (29 Prozent), Arzt/Ärztin/Pfleger:in (21Prozent) und Informatiker:in (11 Prozent) sowie Pflegehelfer:in (11Prozent) am wichtigsten sind. Die Prototypen Biolog:in/Chemiker:in/Laborant:in (9 Prozent) sowie Architekt:in/Zeichner:in (9 Prozent) liegen im Mittelfeld, während die Prototypen Maschinenbauingenieur:in (7 Prozent) und Elektroingenieur:in/Elektroniker:in (4Prozent) das Schlusslicht bilden. In einer engen Definition von MINT-Erwerbstätigen ist der Prototyp Informatiker:in am bedeutendsten.

Welche Charakteristiken haben die MINT-Erwerbstätigen?

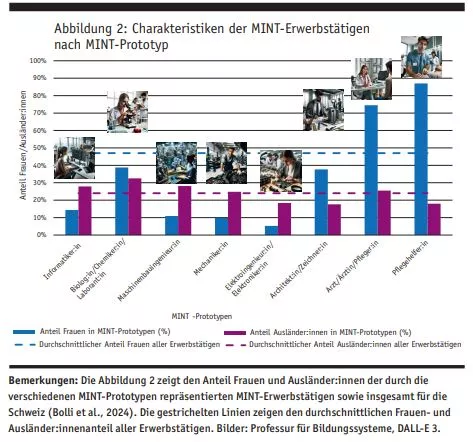

Unsere Analyse der Merkmale von MINT-Erwerbstätigen in Abbildung 2 zeigt, dass der Anteil an Ausländer:innen in der Schweiz je nach MINT-Prototyp zwischen 18 Prozent und 33 Prozent liegt. Der Frauenanteil variiert stärker: Er reicht von lediglich 5 Prozent beim Elektroingenieur:in/Elektroniker:in-Prototyp bis hin zu 87 Prozent beim Pflegehelfer:in-Prototyp. Abgesehen von den MINT-Prototypen Arzt/Ärztin/Pfleger:in und Pflegehelfer:in liegt der Frauenanteil in allen Kategorien deutlich unter dem Durchschnitt aller Erwerbstätigen.

Unsere Untersuchungen zum Fachkräftemangel zeigen zudem, dass dieser bei den MINT-Erwerbstätigen deutlich über dem Durchschnitt aller Beschäftigten in der Schweiz liegt. Am höchsten ist der Fachkräftemangel für die Prototypen Arzt/Ärztin/Pfleger:in, Informatiker:in und Maschinenbauingenieur:in. Am tiefsten ist der Fachkräftemangel für die Prototypen Pflegehelfer:in und Mechaniker:in.

Zusammenfassung

Zusammenfassend unterscheiden sich die MINT-Prototypen hinsichtlich des Frauenanteils und des Fachkräftemangels deutlich. Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die Relevanz einer vertieften Auseinandersetzung mit der Frage, welche MINT-Erwerbstätigen gezielt gefördert werden sollten und welche Strategien zur Förderung der MINT-Erwerbstätigkeit geeignet sind.

Diese Diskussion betrifft auch Höhere Fachschulen, da diese eine wichtige Rolle in der Förderung von MINT-Erwerbstätigen spielen. Durch ihre enge Verzahnung mit dem Arbeitsmarkt können sie zukünftige MINT-Erwerbstätige schnell und gezielt auf die sich ändernden Herausforderungen des Arbeitsmarktes vorbereiten. Zudem ermöglichen berufsbegleitende Ausbildungen, notwendige Kompetenzen zu erwerben, ohne den Fachkräftemangel noch zusätzlich zu verschärfen.

Quellenverzeichnis:

Bolli T., Dändliker L., Golub N., Rageth L., Renold U., & Zubovic A. (2024). MINT-Erwerbstätigkeit fördern: Was bedeutet das? CES Studien, 52. K-HF (2024). Änderung des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes (HFKG);

Stellungnahme der Schweizerischen Konferenz der Höheren Fachschulen, www.k-hf.ch/aktuell/stellungnahme-der-k-hf-zur-aenderung-des-hochschulfoerderungs-und-koordinationsgesetzes-hfkg-praxisintegrierte-bachelorstudiengaenge-pibs/